URBANO LUGRÍS

Lugrís González, Urbano

( A Coruña, 28 de enero de 1908 - Vigo, 23 de diciembre de 1973 )

Biografía

Hijo del escritor Manuel Lugrís Freire –que llegó a ser presidente de la Real Academia Gallega-, comienza su trabajo realizando escenografías en el famoso grupo La Barraca con Federico García Lorca y en las Misiones Pedagógicas, la grande aventura de regeneracionismo cultural emprendida por la República. Sin embargo, es a partir de los años cuarenta cuando su estilo se define y principia su intensa producción, que mantendrá hasta sus últimos días, dejando una amplia obra, en muchos casos realizada en murales para los más diversos establecimientos, como el Gran Hotel de Vigo (Vista de Vigo, 1953; Romería, 1953).

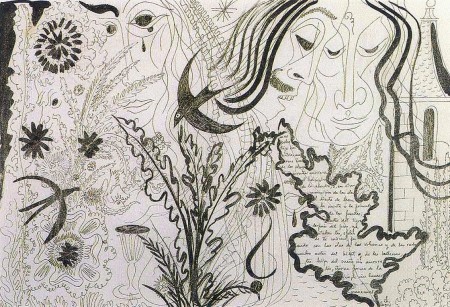

Lugrís es un creador de una extremada singularidad, dueño de un mundo paisajístico lleno de magia y extraña belleza que entronca con el onirismo surrealista (Iniciación, 1956), pero que también evoca con su etéreo estatismo los paisajes quatrocentistas o el universo flamenco, en especial sus fabulosos nocturnos (Paisaje nocturno, 1950) con tonalidades azules, grises y verdes, que dialogan en sus cuadros con abundantes figuras, tratadas con un pormenorizado preciosismo.

Toda la obra de Lugrís es enormemente original, mas nunca aislada, ni falta de referencias. Es una pintura que bebe del realismo mágico de los años veinte y treinta. En común con esta tendencia, la pintura de Lugrís manifiesta una evidente ambivalencia entre reproducción fiel de la realidad y creación autónoma de la imagen. No debemos olvidar este ámbito artístico general porque cuando Urbano Lugrís comienza su obra él, y el medio intelectual en que se forma, están muy al tanto del acontecer en el mundo del arte en Francia, Italia y Alemania, países en que se desarrollan en esos años los realismos de entreguerras.

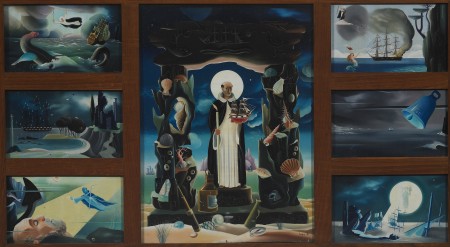

De este contexto, proceden las minuciosas composiciones de tema marino, frecuentemente abiertas al paisaje (Paisaje con las Islas Cíes, 1965), tan características de Lugrís. Con freceuencia liga escenas de interior y exterior consiguiendo una construcción sintética de la visión paisajística y de la naturaleza muerta (Fantasía marinera, 1946). Estos elementos mantienen un equilibrio dotando las composiciones de un aire que recuerda pinturas de la Nueva Objetividad alemana, en su vertiente maxicista.

En toda su obra podemos apreciar este particular mundo del artista, con sus escenas submarinas, paisajes marinos e interiores, normalmente resueltas por medio de composiciones abarrotadas de objetos y pequeñas figuras, con una tendencia marcada al horror vacui y empapadas de una intensa galleguidad, que se percibe en obras como San Telmo o Fiesta (1948), donde las referencias a la tradición popular gallega son bien evidentes. Estamos frecuentemente ante pinturas que partiendo de un carácter aparentemente anecdótico acaban por conformarse como creaciones de enorme originalidad. En ellas el artista construye paisajes y naturaleza muertas que funcionan como reflejos del yo. La naturaleza recreada, los seres quiméricos y los objetos son un retrato del mundo referencial del artista: islas, sirenas, caracolas, barcos, mapas, medusas, paisajes..., quedando el elemento humano en segundo plano, siendo el mar el protagonista dominante y casi exclusivo.

Carlos L. Bernárdez

Bibliografía

BALADA de los mares del norte : poemas, cuentos y ensayos, 1942-1973, Alvarellos, Santiago de Compostela, 2008.

CHAMOSO LAMAS, M.: «Arte», en Galicia, Edit. Noguer, Barcelona, 1976.

EL TESORO de Punta Herminia y otros textos sumergidos (1929-1965), Alvarellos, Santiago de Compostela, 2017.

LUGRÍS. Exposición monográfica, Caja de Ahorros Municipal de Vigo, Vigo, 1986.

LUGRÍS, paredes soñadas, Abanca, Obra Social, A Coruña, 2017.

REI NÚÑEZ, L.: O señor Lugrís e a negra sombra, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 2008.

URBANO Lugrís. Mostra antolóxica, Consellería de Cultura e Deportes, A Coruña, 1989.

URBANO Lugrís. Viaxe ó redor do meu mundo, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 1997.

VV. AA.: Un siglo de pintura gallega 1880/1980, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1984.